MECE(ミーシー)とは|仕事で成果を出すための思考法・フレームワーク

更新日:2022.04.08

更新日:2022.04.08

公開日:2017.11.21

公開日:2017.11.21

本コラムでは、MECEを身につける上で欠かせないフレームワークの活用をメインにご紹介します。

MECE(ミーシー)とは

MECEとは

MECEとは、次の4つの単語の頭文字をとったものです。

- 「Mutually(相互に)」

- 「Exclusive(排他的な)」

- 「Collectively(集合に)」

- 「Exhaustive(包括的な)」

意味をそのまま直訳すると、「相互に排他的で、包括的な集合」となりますが、わかりやすく表現すると「抜け漏れなくダブりのない状態」となります。

物事を整理・思考する際に、抜け漏れやダブりがあると全体像を正しく把握することができず、最悪の場合誤った結論を導き出してしまう可能性があります。 MECEは物事を正しく整理するために、必ず押さえるべき考え方であると言えます。

MECEの具体例

「漏れなくダブりのない状態」という言葉だけでは、MECEな状態をイメージしにくいかもしれません。

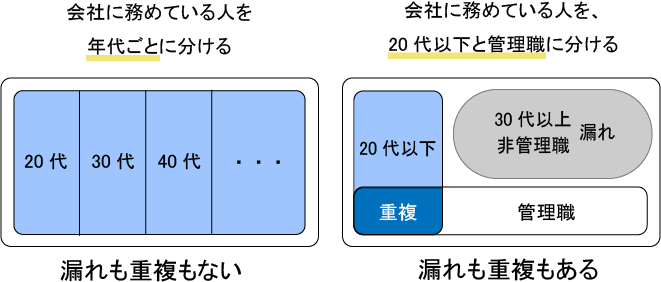

そこで、あなたの会社に勤めている従業員を例にして、MECEな状態を考えてみましょう。

例えば、従業員を年代で分けた場合、MECEであると言えるでしょうか。

10代、20代、30代...と、全員を年代ごとに区切っていくと、漏れなくダブりのない状態、つまりMECEで全体を分けることができます。

他にも、新卒入社と中途入社、勤続年数などの分け方は、同じく漏れなくダブりがないため、MECEであると言えそうです。

では、20代以下の従業員と管理職という分け方はどうでしょうか。

この分け方では、30代以上で管理職ではない人が漏れてしまいます。また、20代以下の管理職もいるため、ダブりが生じます。この場合、MECEな分け方とは言えません。

MECEが仕事にもたらすメリット

MECEな考え方をすることは、仕事をする上でどのようなメリットをもたらすのでしょうか。大きくわけるとメリットは2つあります。

(1)考慮漏れを事前に防ぐことができる

物事を思考・整理する時に、考慮すべきことを見落としては、考えを正しく進めることも問題を解決することもできません。

例えば、あなたが全従業員を対象とした育成施策を検討しなければならない時に、全従業員を先ほど例で示した「20代以下の従業員と管理職」という考え方で分けたとしましょう。

この場合、当然漏れている「30代以上の非管理職」に対する施策は全く考慮されなくなり、「全従業員の育成施策を検討する」という目的を達成できなくなります。

MECEな考え方を身につければ、このような「そもそも考慮できていなかった」という事態を防ぐことができるのです。

(2)効率よく考えを巡らせ、思考を整理できる

MECEな考え方ができないと、ある物事に対して同じことを別の角度から何度も考えることになり、現状を必要以上に複雑に捉えてしまいがちです。

全社で残業時間が増加している原因を突き止めたい場合を例に考えてみましょう。

「残業が増えている原因は、お客様の注文が増えたことかもしれない。いや、業務フローが変わったことかも。いや、そもそも退職者が出たせいかも...」

MECEな考え方ができないと、このように止めどなく考えを巡らせることになり、いつまでも考えるべき問題の全体像が見えず、取るべき解決策を導き出すことはできないのです。

一方、MECEな考え方を用いるとどうでしょうか。

今回のケースを例にすると

- ①まず「全社」を漏れなくダブりもないと思われる「部門」という切り口で分ける

- ②部門ごとの残業時間の増減を確認する

- ③残業が特に増えている部門をピックアップする

MECEの実践方法 フレームワークの活用

しかし、いきなりMECEに物事を考えようとしても、ゼロからMECEを作り出すのはそう簡単ではありません。

そこで役に立つのが『フレームワーク』です。フレームワークとは、枠組みや構造といった意味ですが、ビジネスの場面においては、分析・戦略立案・問題解決を進めるための、効率的な考え方の枠組みを指しています。

ここでは、MECEに物事を整理するために役立つ代表的なフレームワークをご紹介します。

3C

3Cは事業の問題点・改善点を考える際の基本となるフレームワークです。新規事業の立ち上げ時などに、事業や商品のターゲットとなる市場分析に用いられます。3Cとは、以下3つの単語の頭文字からなります。

- Company(自社)

- Competitor(競合)

- Customer(市場・顧客)

SWOT分析

SWOT分析は、市場における自社の強みや弱みといった環境を分析する為のフレームワークです。主に市場分析、競合分析などで使用されます。SWOTは以下4つの単語の頭文字からなります。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

QCD

QCDは主に製造業や生産管理の場で重要視される要素です。また社内で業務改善を考える際にもこの切り口がよく用いられます。QCDは以下3つの単語の頭文字からなります。

- Quality(品質)

- Cost(価格)

- Delivery(納期)

PEST

企業を取り巻く、制御不可能な外部環境のことをマクロ環境と言いますが、PEST分析はそのマクロ環境を政治、経済、社会、技術といった4つの観点から分析するためのフレームワークです。PESTは以下4つの単語の頭文字からなります。

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

4P

4Pは、主にマーケティング戦略を考える際に使われるフレームワークで、マーケティングミックスとも呼ばれます。4Pは以下4つの単語の頭文字からなります。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(場所)

- Promotion(販売促進)

ロジックツリー

ロジックツリーは、情報を構造化し視覚化することで論理的に思考する手法です。問題をツリー状に分解していき、その本質的な原因や解決策を見出すために使用します。 また基本的に、ツリーの構成要素がその1つ下の下位要素の合計となっていることが特徴です。

以上、MECEに整理する際に活用できる代表的なフレームワークをご紹介しました。この他にもさまざまなビジネスシーンで活用できるフレームワークが数多く存在します。ぜひ、ご自身の業務にうまく取り入れてみてください。

MECEに物事を考える際の注意点

漏れなくダブりなくというMECEの考え方は、さまざまな問題や事象を整理し思考するために非常に有用なものですが、MECEに考える時には以下の点に気をつけましょう。

(1)MECEに「漏れなくダブりなく」分類すること自体が目的にならないようにすること

MECEはあくまで、物事を思考しやすいように全体像を整理するための考え方です。真の目的は、MECEに物事を整理した後に解決策を見出すなど、その先にあるはずです。分類することにこだわり、本来の目的が疎かにならないよう注意が必要です。

(2)全ての物事をMECEに分類する必要はないしできない、ということ

MECEは抜け漏れなく、ダブりなく、物事の全体像や構造を整理・把握するための考え方です。注意点(1)にも関連しますが、MECEに分類することに固執してしまうと、本来の目的を見失い、詳細な分類をしすぎて重複感が気になるといったことが起きます。 また無理に分類をした結果、誤った思考や結論を導くことにもつながりかねません。 そのため、できるだけの分類を行うことは間違いではありませんが、分類できないこともある、ということを念頭に置きましょう。

MECEの考え方を取り入れて、仕事で効率的に成果を上げられるようにしよう

MECEな考え方を身につけ、物事を整理して考えられるようになると、自分の考えを相手にわかりやすく納得しやすい形で伝えられるようになり、考慮漏れによる手戻りを減らせるなど、仕事をスムーズに進めることができるようになります。

「全体像の整理が苦手」「考えをうまくまとめられない」などのお悩みがあれば、ぜひMECEな考え方を取り入れ、ご紹介した代表的なフレームワークを活用してみてください。きっと仕事の効率を上げられるはずです。

ALL DIFFERENT株式会社では「ロジカルシンキング」や「MECEな考え方」を身につけるためのさまざまな研修(オンライン/会場)を用意しています。

ご興味ある方はぜひお問い合わせください。