アンガーマネジメントとは?考え方と実践方法

更新日:2023.06.27

更新日:2023.06.27

公開日:2021.09.14

公開日:2021.09.14

本コラムでは、怒りと上手く付き合う「アンガーマネジメント」の考え方や具体的な実践方法をご紹介します。

アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手く付き合うための心理トレーニングのことです。

もともとはDV加害者や軽犯罪者に対する矯正プログラムとして、1970年代にアメリカで開発されたと言われています。

今では、ビジネスシーンや子育ての場など、広く活用されています。特に企業では、部下を持つ管理職が「怒りの感情を適切にコントロールできる力」を身につけるため、アンガーマネジメント研修を実施する傾向にあります。

アンガーマネジメントの効果やメリット

アンガーマネジメントにて、怒りの感情をコントロールすることができると、多くのメリットがあります。

自己分析ができるようになる

アンガーマネジメントでは、自分がどんな場面で怒りを感じるかを把握することが大切です。

正義感が強い・完璧主義の一面がある・思ったことを素直に伝えたいタイプ、など自分を分析してみましょう。

自分の怒りを分析することで、怒りやすい状況だけでなく、どのような場面で自分がどう振る舞う人間かが見えてきます。

そこには、良い面もあれば悪い面もあるでしょう。

適切に自己分析できるようになれば、伸ばすべきスキルや不足している経験などもわかり、今後のキャリアやポジションの形成にも役立ちます。

人間関係のストレスが軽減し、組織内のコミュニケーションが活性化される

怒りをコントロールできれば、対人関係のストレスが減り、風通しの良い働きやすい職場環境づくりにつながります。

組織内に怒りをコントロールできないメンバーがいると、報告すべきことがあってもスムーズに伝えられません。

報告すれば感情的に叱責される可能性が高いからです。これは、非常にコミュニケーションを取りづらく、ストレスがかかる状況です。

離職理由の主な要因となる人間関係や信頼関係の悪化のように、組織内のコミュニケーション不全は、さまざまなところに悪影響を及ぼします。アンガーマネジメントで怒りをコントロールし、メンバーがお互いを思いやり協力できる環境づくりができれば、困ったときでも相談しやすくなるでしょう。ひいては仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。

パワハラの防止・抑止になる

上司から大勢の前で叱責されたり、理不尽な怒りをぶつけられたりすると、部下が必要以上に上司の顔色をうかがうようになり、組織の生産性が下がってしまいます。パワハラとして大きな問題に発展することもあるでしょう。しかし、当人は意地悪でやっているのではなく、ただ怒りのコントロールができていないだけというケースは珍しくありません。

アンガーマネジメントを組織的に導入すれば、上司も部下も安心して仕事を進められるようになります。全社的に知識を身につけられれば、パワハラを生まれにくくする、是正するといった自浄作用もはたらくでしょう。

思考の幅が広がる

怒りが生じるのは、自身の価値観と現実に起きた事象のギャップがあるときです。アンガーマネジメントを身につける中で、自分の価値観や思い込みを自覚し、思考の枠組みを広げていければ、大きなギャップは生じにくくなります。

例えば、近年、海外で事業を展開する企業や外国人労働者を雇用する企業が増え、LGBTQ+の方や障害をもつ方の雇用も進んできました。いわゆるダイバーシティ&インクルージョンが、ますます求められる時代となっています。

国内における男女の働き方を見ても、出産・育児や介護のための休暇取得、時短勤務、リモートワークなど、価値観や働き方が多様化してきたと感じている方が多いのではないでしょうか。

このように、多様な人材や価値観を認めることが、組織の成長につながる時代です。アンガーマネジメントによる感情のコントロールを行い、多様な価値観を理解しようとする姿勢を持つ必要があります。多様な価値観を理解するためには、さまざまな人と話す、本を読むなど、多様なものの見方をするものと触れ合ってください。怒りをコントロールして対話ができるようになり、コミュニケーションが取りやすくなるでしょう。

仕事の生産性が上がる

「些細な事でもイライラしやすい」

「思ったことをつい口に出してしまい、人間関係を悪化させてしまう」

こうしたメンバーが多い組織では、本人も周囲のメンバーも目の前の仕事に集中しにくく、モチベーションも下がりやすくなってしまいます。さらに、相談しにくい雰囲気が強くなり、困ったことがあっても自分だけで抱え込んだり、放置して事態を悪化させたりしてしまう可能性すらあるでしょう。

アンガーマネジメントを導入すると、怒りによる集中力低下や主体性の低下を防ぐことができます。

怒りに消費されていた時間や労力を仕事に向けられ、組織の生産性向上につながるでしょう。

さらには、仕事へやりがいを感じ、成長意欲や協力して業務を進めるという姿勢も生まれやすくなります。

コミュニケーションが取りやすい環境づくりにもつながりますので、新しい商品の企画や業務改善のアイデアも生まれやすくなるかもしれません。組織全体の業務効率化を図るためにも、アンガーマネジメントが必要です。

アンガーマネジメントのデメリット

一方で、アンガーマネジメントによって無理に怒りを抑えようとしたり、「あの人は怒らない」と誤解されてしまったりする場合、デメリットが生じることもあります。

怒りを無理に抑えようとしてしまう

「怒ってはいけない」と怒りの感情に無理に蓋をしようとすると、心と体のバランスを崩してしまうかもしれません。

怒りは、人間に本来備わっている感情です。また、怒りが生じる原因には、自分でも見えていない欲求が隠れているかもしれません。

ただ怒りを抑え込むだけで終わらせるのではなく、一度心を落ち着かせたら、怒りが生じた理由をじっくり考えてみることが大切です。

都合よく扱われてしまう

アンガーマネジメントによって「怒らない」ことを心がけていると、一部の人から

「嫌なことがあったり、理不尽な要求をされたりしても怒らない」

「あの人はNOと言わない」

など、誤解を受ける可能性があります。結果として、相手の行動がエスカレートし、キャパシティを超えた仕事量を強いられたり、嫌な仕事しか回ってこなかったりといったことが生じるかもしれません。こうしたことが積み重なれば、心身に不調をきたしてしまうでしょう。

こうしたケースでは、自分の要求を論理的に伝えたり、上司を通してNOを伝えたりするなど、

「怒らず、かつ要求を伝える」という方法をとる必要があります。

感情のエネルギーが湧かない

怒りを原動力にして頑張れるタイプの人もいます。

そうした人は、怒らないようにすることで、活動するためのエネルギーが足りなくなってしまうかもしれません。

怒りを良い方向のエネルギーに変えられるなら、より小さな怒りでも高い推進力に変えられる方法を模索してみましょう。

これもアンガーマネジメントのひとつと言えます。

自分の「怒り」の傾向を正しく認識する2つのポイント

さて、「アンガーマネジメントができている人」とは、どんな人でしょうか。

ここで注意すべきことは、「いつも穏やかで何をされても怒らない人」ではないということです。

怒りの感情は、危険から身を守るために必要な、自然な感情。

そうした自分の怒りの感情に向き合い、適切にコントロールすることが、アンガーマネジメントができる人といえます。

生じた怒りを上手にコントロールするには、怒りが生じるメカニズムを知るとともに、自身の傾向を正しく認識しましょう。

自身の怒りの傾向を正しく認識するには、2つのポイントがあります。ひとつは、怒りのメカニズムを知ること。

もうひとつは、怒りが生まれやすい状況を知ることです。

ポイント1. 怒りのメカニズムを知る

「後輩と約束をしていたのに、30分遅れてやってきた」

というとき、あなたはどのような感情を抱きますか。

仮に、その後輩が日ごろから態度が悪い社員だったとしましょう。過去にあなたは迷惑をかけられたことがあり、後輩はその際にきちんと謝罪しませんでした。このような場合、あなたには「30分も遅れてきて何してるんだ」と怒りの感情が湧いてくるのではないでしょうか。

今度は、後輩が日頃から頑張っていて、前日は体調が悪い中で遅くまで仕事していたとしましょう。こうした状況では、怒りよりも、後輩に対する不安や心配といった感情が生まれるのではないでしょうか。

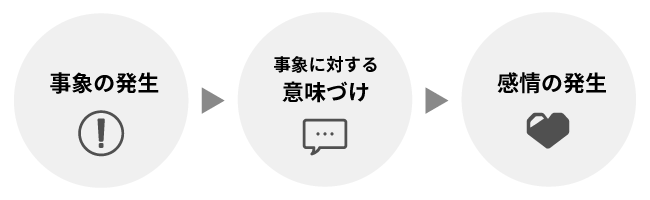

感情とは、ある事象が起これば必ず特定の感情が湧き上がるというものではありません。その事象に対して行う「意味づけ」によって、生まれる感情が異なるのです。

目の前で何かが起こることは、なかなかコントロールできません。しかし、その事象に対する「意味づけ」は自分でコントロールできます。つまり、意味づけを変えることで怒りをコントロールすればよいのです。

ポイント2. どんな時に怒りが生まれるのかを知る

怒りの感情はどのようなときに生まれるのでしょうか。それは、「~するべき」「~であるはず」という自分の願望・期待とギャップが生じ、思い通りにならなかったときです。

先ほどの後輩が30分遅刻してきた例で考えてみましょう。

「特別な事情なく、約束の時間に遅れるべきではない」

「あの後輩には、特別な事情などないはずだ」

「だから、後輩は約束の時間通りに来るべきだ」

こうした自分の中の「べき」「はず」が先行した結果、それとは異なる事態になった時に怒りが発生したと考えられます。

重要なのは、この「べき」「はず」は人によって異なるということです。

まずは、自分の中で当たり前に持っている価値観を自分で認識すること。その上で、価値観の許容範囲を自分の中で広げていくことで、不要な怒りの発生を防ぐことができます。

あなたの怒りは何タイプ?

自分の中の「べき」「はず」を認識するには、自分の怒りのタイプを知るとよいでしょう。

これは、「どのような場面で、どのような怒りが生じやすいのか」ということです。日本アンガーマネジメント協会が公表している怒りのタイプによれば、以下の6つに分類されます。

1. 曲がったことが許せない「公明正大タイプ」

公明正大タイプは、自分の中に正義や信念を持ち、定めた目標に突き進むタイプです。

人よりも正義感が強いため、ルールや規範を軽く見る人に対して怒りを覚えます。たとえば、「書類の提出期限を守らない同僚を見ると、自分宛ではなくてもためらわずに注意してしまう」などです。

公明正大タイプの人が怒りをコントロールするには、「価値観は人それぞれ違う」と意識することです。違いを認識することで相手の価値観を冷静に見つめられるようになり、受け入れられる範囲が広がっていきます。

2. 何事も白黒つけたい完璧主義者な「博学多才タイプ」

博学多才タイプは向上心が高く、初めてのことでも果敢に挑戦するタイプです。

完璧主義なところがあり、自分にも他人にも厳しくしてしまいます。

同僚や部下がミスをすると、「なぜこんなことができないのか」とつい責めてしまう人が典型例です。

博学多才タイプが怒りをコントロールするには、「何事も白黒はっきり決められる」という前提を捨て、「中間があっても良い」という気持ちを持つことです。そして、自分以外の人ならどのように物事を見るかを考え、多角的な視点を持つようにしましょう。

3. 自分を曲げない頼れるリーダー「威風堂々タイプ」

威風堂々タイプは自信に溢れており、プライドが高いことが特徴です。

自他共に認めるリーダー気質なので、行動力や周囲の期待に応える力があります。一方で、威圧的な態度で他人をコントロールしようとする傾向があり、何事も自分の思い通りに進めようとしてしまいます。

威風堂々タイプの場合、自分の思い通りにならずに苛立ちを覚えても、「より良い選択肢のためには、自分が我慢することが必要だった」と、現状を受け入れることから始めましょう。いきなり他人をコントロールしようとするのではなく、まずは受け入れる姿勢を持つことがポイントです。

4. 穏やかな外見の中にも譲れない信条がある「外柔内剛タイプ」

外柔内剛タイプは、穏やかそうな印象とは裏腹に、内面に確固たる意志を持つタイプです。

強い信念を持つがゆえに、一度行動すると後に引けなくなることも多いでしょう。また、根拠もなく「自分が正しい」と思い込み、「やり方が誤っている」と指摘されたり、周りが自分とは違うやり方をしていたりすると怒りを覚える傾向にあります。

外柔内剛タイプは、周囲に対する苛立ちを感じたら、一度深呼吸をして「自分の思い込みや価値観を押し付けていないか?」と振り返ってみてください。「自分のやり方以外にも方法がある」と気づくことで、多様な考え方、他のやり方があることを受け入れやすくなります。

5. 用心深く衝突を避ける「用心堅固タイプ」

用心堅固タイプは、物事を客観的に捉え、何事にも真面目に取り組みます。

客観的に判断できるがゆえに、自分と周りを比較して、妬みや怒りの感情を抱えるタイプです。周囲に頼ることが苦手なため、困ったことがあっても自分で解決しようと抱えこんでしまうでしょう。それがストレスとなり、イライラを生みます。

用心堅固タイプは、まず周りに頼ることが大切です。仕事における報連相の機会を増やし、上司や同僚に相談できる状況を作っておくことで、イライラが発生しやすい状況を避けやすくなります。

6. 思ったことをストレートに表現する「天真爛漫タイプ」

天真爛漫タイプは、自分の気持ちを表現することが得意で、主張をストレートに伝える傾向があります。

周りの空気を読まないことも多く、自由に発言できない場面では大きな不満を抱えてしまうでしょう。

天真爛漫タイプは、勢いで行動せずに一度立ち止まる習慣を身につけましょう。周りのメンバーにアドバイスを求めることも、重要な選択肢のひとつです。走り出してから衝突するのではなく、衝突する前に相談することで、不要なイライラを減らしましょう。

アンガーマネジメントの実践方法5つ

怒りの6タイプから自分自身の怒りの傾向を押さえたら、いよいよアンガーマネジメントの実践です。効果的に怒りをコントロールするには、次の5つを試してみてください。

1. 深呼吸をする

自分の中に怒りの感情が生じたら、まずは深呼吸をしてください。深呼吸にはリラックス効果があり、冷静さを取り戻しやすくなります。

怒りを感じて冷静になるまでには、一般的に「6秒間」かかると言われています。つまり、怒りの感情を6秒我慢すれば、衝動的な言動を抑え、より効果的な対処ができる可能性が高まるということです。

カッとなりそうになったら、「深呼吸しながら、心の中で6秒カウント」。ポイントは、呼吸やカウントに集中することです。たとえ深呼吸していても、意識を怒りの原因に集中すると怒りが増幅される恐れがありますので、注意してください。

2. 怒るのではなく、リクエストする

怒りの感情が生じた際、ストレートに怒りを伝えることは得策ではありません。相手からの反発を招き、さらに感情的な衝突が強まって悪循環に陥る可能性があるからです。

そこで、怒りの言葉ではなく、「相手にして欲しいこと」をリクエストする形で伝えるようにしましょう。たとえば、書類を提出されて苛立ちを覚えたときは、「余裕を持って提出してもらえるとチェックがしやすいので、次回からは○日前に一度提出してほしい」

など、具体的に要望を伝えます。

相手がそれを承諾したり、より良い改善策を検討できたりすれば、感情的な衝突を避けながら、怒りの原因を解消できます。

3. 自分の「怒りログ」を取っておき、分析する

自分の怒りをコントロールするには、「アンガーログ(怒りログ)」を取ってみましょう。これは、何に対して自分が怒ったのか、なぜ自分は怒ったのかを記録するもの。怒りを分析し、コントロールするための大切なツールです。

アンガーログを取り続けると、「自分はどんな時に怒りやすいか」を可視化できます。怒りのパターンを把握することで、怒りの原因を作らないようにする、怒りが生じそうなときの対処法を決めておく、といった対策を立てることができます。

4. 怒りの度合いを数字で残しておく

アンガーログには、「怒りのレベル」も一緒に記録しましょう。あとで比較しやすい数字で記録する方法がおすすめです。

- ・同僚が約束の時間に遅刻してきた……怒り「2」

- ・部下のミスで取引先からクレームが入った……怒り「5」

怒りを数値化することで、どんな事に強く怒りを覚えるか、自分で把握できるようになります。

5. アンガーマネジメントを体系的に学ぶ

より効果的にアンガーマネジメントを習得するなら、講座や研修などを利用して体系的に学ぶとよいでしょう。具体的には、アンガーマネジメントに関する資格取得を目指す、社内外のセミナーや研修に参加する、といった方法があります。

特に部下を抱える管理職の方は、積極的にアンガーマネジメントを習得するとよいでしょう。部下を上手に叱る方法を身につけられます。

怒りの6秒間を乗り切る5つの対処法

アンガーマネジメントの実践方法に、「6秒間」というキーワードがありました。

この6秒の間に行動すると、どうしても感情的な言葉や態度になってしまい、相手に過度な怒りをぶつけてしまいがち。怒りが発生しても6秒間じっと我慢できれば、より冷静な対処ができます。

怒りの6秒間をやり過ごすには、深呼吸以外にいくつかのテクニックがあります。

1. 思考を停止させる (ストップシンキング)

1つめのテクニックは、怒りを感じた瞬間に、すべての思考を止めるというものです。心の中で「ストップ!」と呼びかけ、真っ白な何もない空間を思い描きます。思考を強制的に断ち切り、「本当にこの人は…。そういえば、あのときも…」といった怒りの連鎖を防ぐのです。

2. 心の中で怒りが和らぐ言葉を唱える (コーピングマントラ)

2つめは、怒りが収まる魔法の言葉を、心の中で唱える方法です。

「大丈夫」

「たいしたことない」

「明日には忘れるだろう」

など、自分が落ち着けそうな言葉をあらかじめ用意しておきましょう。好きな食べ物やペットの名前、無意味だけど好きな音のならびなど、気持ちが落ち着くものであれば何でも構いません。

魔法の言葉によって意識を怒りの原因から遠ざけることで、心を落ち着かせる方法です。

3. 怒りの数値化に集中する (スケールテクニック)

3つめのテクニックは、アンガーログでも登場した「怒りの度合いを数値化する」という方法です。

たとえば10段階などで数値化することに意識を向けることで、自分の怒りを分析的な視点で見られるようになります。数値化した結果、「実はたいした怒りではなかった」と気づくこともあるでしょう。

4. まったく別のものに意識を向ける (グラウンディング)

4つめは、怒りが生じたと気づいた瞬間に、まったく関係ない別のものに注目し、意識をそらす方法です。

たとえば、

- ・手元のマウスの色や形状を観察する

- ・手のひらの皺の数や長さを観察する

といったものです。思考を別の方向に変えることで、怒りの感情から距離を置くことができます。

5. 仕切り直す (タイムアウト)

(1)~(4)のテクニックを用いてもどうしても怒りが収まらない時は、その場を仕切り直しましょう。

「15分席を外させてください」

「一度解散し、後日改めてお時間いただけますか」

このようにして物理的に離れ、時間を置いて冷静さを取り戻すのです。

怒りが収まらない時に無理に続行しても、事態は悪化するばかり。いっそ仕切り直すほうが、自分にとっても相手にとっても、時間や労力の無駄になりません。

一人ひとりがアンガーマネジメントを身につけ、よりよい職場環境へ

怒りは周囲に伝播する性質を持っているため、周囲の人にも悪影響を及ぼします。

怒っている本人はイライラして仕事への集中力が低下し、怒りをぶつけられた側も怒りにとらわれてしまったり、萎縮して業務効率が落ちたりしてしまうでしょう。パワーハラスメントが生じる恐れもあります。

一人ひとりがアンガーマネジメントを身につければ、怒りの感情と上手く付き合えるようになり、

業務上のコミュニケーションもスムーズになります。ひいては、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。

職場のコミュニケーションや適切な報連相に課題をお持ちの場合は、ぜひアンガーマネジメントを取り入れてみてください。ALL DIFFERENT株式会社でも、アンガーマネジメント研修をはじめ、働きやすい環境づくりやスキルアップに向けた企業内研修をご提供しております。

会場を用意しての集合研修、オンラインでの研修と、どちらにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。