ファシリテーション|無駄な会議と言わせない技術

更新日:2023.03.29

更新日:2023.03.29

公開日:2021.12.24

公開日:2021.12.24

このような"無駄な会議"を経験したことがある方も多いのではないでしょうか?業務が忙しい中、時間を割いて会議に参加するのであれば、決められた時間内で偏りなく様々な人が意見を出し、参加者の合意が取れているような有意義な会議にしたいものです。

無駄な会議を減らし、有意義な会議を生むために必要不可欠なのが「ファシリテーション」です。

本コラムでは、ファシリテーションとは何か、そのメリット、ファシリテーターの役割と必要なスキルなど、会議を有意義に進めるために不可欠なポイントをご説明します。

ファシリテーションとは

ファシリテーション(facilitation)とは、辞書通りの意味で言えば「物事を容易にすること・円滑化」です。ビジネスにおいては、会議やプロジェクトをスムーズに進めることを指します。

また、会議やプロジェクトなどを円滑に進められるよう支援をするスキルを、ファシリテーション(Facilitation)スキルと言います。このファシリテーションスキルの有無により、"有意義な会議"と"無駄な会議"を生みだされるため、若手から管理職、役員クラスまで様々な階層においてファシリテーションスキルは必要不可欠な能力と言われています。

まずは、ファシリテーションが広まった背景を見ていきましょう。

ファシリテーションが広まった背景

ファシリテーションという言葉は、1960年~1970年代のアメリカで使用されるようになりました。従来のトップダウン方式ではなく、会議の参加者が意見を出し合い、意思決定をする流れが広まったのがきっかけです。日本国内の企業でもグローバル化が進み、社内に異なる文化や価値観を持つ人々が働くようになり、使われるようになりました。

近年は一人ひとりの社員に自主性が求められる時代でもあります。お互いが積極的に発言し合い、最終的に意見をまとめるには、ファシリテーションが欠かせません。

ファシリテーションの3つのメリット

ファシリテーションの最も大きなメリットは、議論の質を高められることです。具体的にどのように議論の質を高めることができるのか、3つの観点からご紹介します。

(1) アイデアが生まれやすい

プロジェクトの成功には、ゴール達成に向けた適切で魅力的なアイデアが必要です。こうしたアイデアの創出に、ファシリテーションは大きく貢献します。

ファシリテーションは、人々に議論を促し、自主的な発言が苦手な社員も発言しやすい雰囲気をつくります。普段はほとんど発言しない社員でも、頭の中には素晴らしいアイデアがあるかもしれませんので、より多くの人の発言を促せることは、非常に重要なことです。

そうして出された意見をまとめ、複数のアイデアによる組み合わせや目的に合わせた取捨選択を行うので、目的・目標に合った効果的なアイデアの創出につなげられるでしょう。

(2) 適切なフィードバックができる

ファシリテーションを身につけた社員は、会議やプロジェクトで全体を見渡す視野を持っています。そのため、限られた時間の中でも公平に発言の機会を与えつつ、良質なフィードバックをも行えるでしょう。

良質なフィードバックは時にメンバーのモチベーションも引き出します。会議の目的とそれに合った結論を出すことで、参加者それぞれが今後やるべきことの見通しも立てやすくなります。

(3) 納得のいく形で合意ができる

ファシリテーションにより、多くの参加者の意見をもとに、納得できる結論を導くことができます。ビジネスシーンにおいて、多数決で物事が決まることは多いもの。しかし、少数派の意見を完全に無視することにはリスクもあります。効果的なファシリテーションが行われることで、少数派の有用な意見をないがしろにせず、その場全体で納得できるような結論を導けるでしょう。

ファシリテーターの4つの役割

このように、ファシリテーションには会議やプロジェクトの進行や調整だけでなく、参加者から意見やアイデアを引き出す効果もあります。

ファシリテーションの役割を任された人物は、「ファシリテーター(facilitator)」と呼ばれ、組織メンバーからの多様な意見を把握・整理し、重要なポイントを引き出しつつ議論を活発化させること、そして、最終的に適切な地点に議論を着地させることを担っています。

特にファシリテーターの存在が重要となるのは、複数の部署が集まる会議です。こうした会議では、それぞれ分野や考え方が異なるメンバーが参加するため、会議の目的や目標に向かって議論をまとめる調整役が欠かせません。建設的な議論が行えるからこそ、新しいアイデアや適切な問題解決案も生み出せるのです。

ここで、ファシリテーションのメリットを最大限に引き出すために、ファシリテーターが意識すべき4つの役割を見ていきましょう。

(1) 会議の場を準備し、良い雰囲気にする

ファシリテーターは、どのような人々が集まって会議を行うのかを把握し、様々な考えや価値観を持つ人が集まっても建設的な議論ができるよう準備し、会場の雰囲気を整える必要があります。

たとえば、会議の序盤でアイスブレイクを行ったり、発言しにくい雰囲気になった際に雑談を交えたりしながら、参加者が発言しやすい空気を作ります。せっかく意見があっても言い出しにくい雰囲気では、時間が無駄に過ぎてしまうでしょう。有意義な時間となるよう、議論しやすい場づくりが求められます。

(2) 参加者の意見やアイデアを引き出す

参加者の意見やアイデアをいかに引き出せるかもファシリテーターの腕にかかっています。参加者の議論を活性化するには、発言者の意見を受け止め、真意を深掘りするスキルが必要です。具体的には、人によって意見の引き出し方を変えたり、各参加者の考え方や発言の文脈を把握したりしなければなりません。手間や時間はかかりますが、事前に参加者の関係性や関連情報を調査しておくとよいでしょう。

(3) 出た意見をまとめ、フィードバックする

ファシリテーターは、参加者から出た意見をまとめ、最終的にフィードバックを行う存在でもあります。参加者の人数が多いほど多様な意見が出て、論点がズレることもあるでしょう。議論の流れを的確に把握し、必要であれば話の軌道修正を行わなければなりません。それには、出てきた意見に優先順位を付け、意見やアイデアをカテゴライズするなどの方法が有効です。

また、参加者へ議論の流れやアイデアのポイントをフィードバックする際は、会議の目的である最終的な着地点を意識することが大切です。常に参加者が納得できるポイントを探りながら、全体をまとめていきます。

(4) 合意形成をする

会議終盤でファシリテーターが行うべきことは、議題を解決できる意見を中心に、すべての参加者が納得できる形で結論を導くことです。

意見の中には対立するものもあるでしょう。そうした意見の共通点や対立点、より重要な観点からの比較などを通して、合意形成を行います。そして、いつまでに何を行うかなど、細かい点まで意見や認識を一致させましょう。一度の会議で結論が出ない場合は、次の会議へ引き継ぐのもひとつの手です。その日に結論付けるか、次に持ち越すかは、参加者の意見や議題の複雑さにあわせて柔軟に判断しましょう。

ファシリテーションに必要なスキル

ファシリテーションには様々なスキルが求められます。ここでは、ファシリテーションに必要なスキルの中でも特に必須とされる準備力・理解力・質問力・傾聴力の4つについて確認してみましょう。

準備力

有意義な議論の場を作り上げるには、事前準備が欠かせません。会議でファシリテーターとしての役割を担うなら、準備力を養っておきましょう。

会議に臨む前には目的とゴールを設定する以外に、議論の大まかな流れを構成することが大切です。目的とゴールは、事前に参加者に共有しておきましょう。大まかな流れも、アジェンダとして渡しておきます。会議前に質問が来たら、回答を用意しておくか、回答できる人に用意するようお願いしましょう。会議で使用する資料の作成や機材の用意等もファシリテーターが主となって動きます。

目的意識の醸成と当日のハンドリングのために、必要なことはすべて準備しておくのがファシリテーターです。初めての人が多いときは、アイスブレイクのネタも仕込んでおきましょう。

理解力

会議には様々な考え方や価値観を持った人が参加しています。議論をスムーズに進めるには、参加者の意見を瞬時に理解してまとめなければなりません。

また、参加者の発言は会話の流れや場の雰囲気によって、言葉の意味や真意が変化します。発言者が伝えたい内容を的確に把握できなければ、間違った意思決定をしてしまうこともあるでしょう。

適切に内容を把握して議論を進めるために、ファシリテーターは理解力を身に付けなければなりません。普段からロジカルシンキングを意識して、理解力を養うことが必要です。

質問力

会議やプロジェクトを進行する際には、最終的にすべての参加者が合意した状態を目指すべきです。その過程で参加者が納得できる妥協点を探す必要があり、ファシリテーターには質問力が欠かせません。

ファシリテーターに求められる質問力とは、参加者の意見を深掘りして本質を見極めるスキルです。議論において抽象的な意見が多く出ているときは、「具体的にはこういうことですか?」などと質問して理解を深めることが大切です。質問をすることで、理解が追い付いていない参加者のフォローにもなります。

「はい、いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンや「勉強会についてどう思いますか」のように相手が自由に答えられるオープンクエスチョンなどを使い分けて意見を引き出しながら、参加者の疑問や不明点を解消できるように、適切なタイミングで質問するスキルを身に付けましょう。

傾聴力

ファシリテーターは参加者の意見を聞いて、ただまとめれば良いのではありません。参加者の発言意欲を高めて意見やアイデアを引き出すために、傾聴力が必要です。

発言者にアイコンタクトを送ったり、相づちを入れたりしながら話を聴くことで、発言しやすい雰囲気に整えられます。また、発言内容を繰り返したり要約したりすることによって、発言者に共感を示せるだけでなく、参加者の理解をサポートできるでしょう。

話しやすい雰囲気作りはスムーズな議論に欠かせません。傾聴力を身に付けて、参加者の発言を促すことが大切です。

ファシリテーションにおける正しい5つのプロセス

以上のように、ファシリテーションを担う人には高度なスキルが求められます。「難しすぎてできない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、ファシリテーションは正しいプロセスに沿って進めれば必ず上達します。

具体的には、以下の5つのプロセスに従ってファシリテーションを行いましょう。

- ①事前準備

- ②場づくり

- ③発散

- ④論点整理と合意形成

- ⑤まとめ

①事前準備

事前準備では、以下のことを行います。

- ・会議の目的とゴールを設定する

- ・会議の時間、メンバーを決め、会議室を確保し、会議招集を行う(WEB会議のURLを送付)

- ・アジェンダを作成する

- ・会議に必要な資料や道具を準備する

会議で使う資料についてはファシリテーターが自分で作成するのか、誰かに作成依頼をするのかによっても準備内容が大きく変わるでしょう。会議が無駄な時間に終わるか、有意義な時間になるかは、事前準備の段階で決まると言っても過言ではありません 。

②場づくり

有意義な会議にするには、事前準備だけでなく、会議中に参加者全員が意見を出しやすい雰囲気を作ることも重要です。

意見を出しやすくするポイントは2つあります。

1つ目のポイントは、グランドルールの設定です。グランドルールとは、その会議において適用されるルールのこと。たとえば、以下のようなルール設定があります。

- <グランドルールの例>

- ・1年目から拠点長までフラットに発言できるようにポジションパワー(職場での力関係)は使わない

- ・意見を否定しない、話は最後まで聞いてから意見を述べる

若手社員が会議で正直な意見を述べることは、中堅・ベテラン社員が思っているよりも勇気がいることです。より多くのアイデアを出してもらうには、若手社員でも積極的に発言しやすい場づくりがとても大切です。

2つ目のポイントは、アイスブレイクです。 初対面のメンバーが参加する会議では、冒頭からいきなり議題に入るのではなく、自己紹介など、本題とは違う話題でお互いを知るきっかけづくりを行い、緊張をほぐしましょう。話しやすくなることで、その後の活発な議論につなげられます。

③発散

発散とは、アイデアを出し合うことです。会議は、事前に準備してきた各々の意見や考えを共有することだけが目的ではありません。参加者が他の意見を受けてその場でアイデアを出し合う、各々の準備してきたアイデアを組み合わせるなどを行い、新しいアイデアを生み出すことも目的のひとつです。

発散を活性化する方法には、以下のようなさまざまな手法があります。

- ・参加者全員が付箋にアイデアを書き、グルーピングしていく

- ・一人ずつアイデアを出し、ホワイトボードにまとめていく

- ・WEB会議のホワイトボード機能を活用し、匿名でアイデアを出す

参加者の属性や会議の目的・ゴールなどから選択するとよいでしょう。発散のプロセスでは質よりも量を重視し、自由にアイデアを出せるようにファシリテーションすることが大切です。初動が早かったり声が大きかったりする人が極端に目立っている会議の場合は、全ての参加者に紙にアイデアを書かせるなどの工夫をすることで、発言者の偏りを防ぐことができます。

④論点整理と合意形成

論点整理、そして合意形成とは、発散によって出た多数のアイデアのポイントを明確にし、参加者の意見の一致を図り、まとめへと導くことです。ファシリテーションを行ううえで、最も難しいプロセスと言えるでしょう。

しかし、このプロセスが抜けてしまうと、せっかく場づくりをしてアイデアが出ても、「面白い会議だったね」という感想だけで終わり、次のアクションにつながらない「無駄な会議」になってしまいます。また、論点整理を行ったつもりでも、それが明確な根拠がなく感覚的に行われた場合、最終的な合意形成は困難になってしまいかねません。

効果的な論点整理を行うには、2種類のフレームワークを活用するとよいでしょう。 論点整理に使えるフレームワークの1つ目は、メリット・デメリット法です。アイデアのメリットとデメリットを書き出して比較する手法で、アイデアの数が少ない場合におすすめです。

- <例:前年比120%の売上をあげる先着を考える営業会議>

- アイデア①週1回1時間の勉強会を開く

- ・メリット:営業力の向上につながる

- ・デメリット:営業活動にあてる時間が1時間短くなる

- アイデア➁外部の営業コンサルティング会社を活用する

- ・メリット:客観的な視点で営業プロセスを見直すことができる

- ・デメリット:コストがかかる

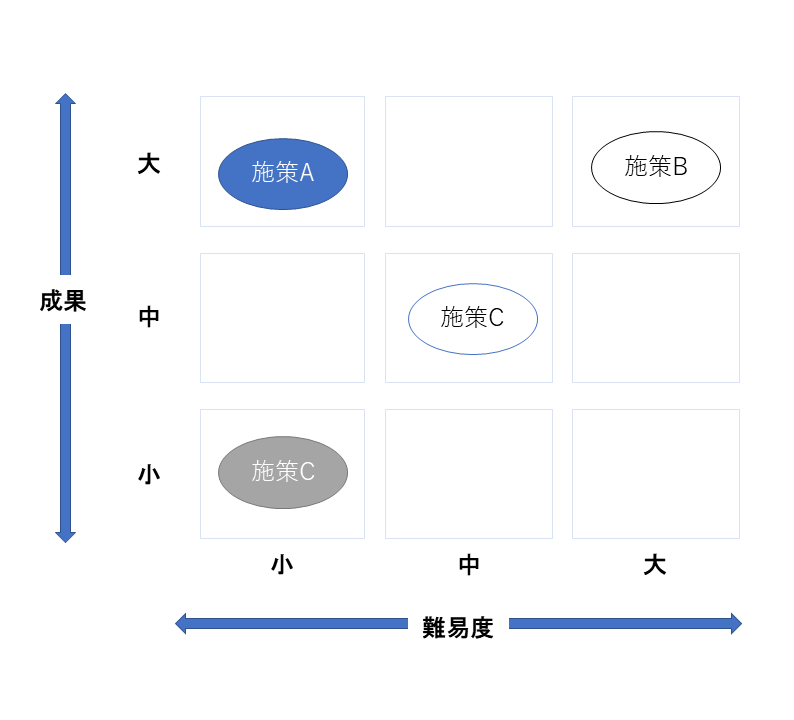

2つ目のフレームワークは、ペイオフ・マトリクスです。ペイオフ・マトリクスは、「成果/効果」と「難易度/実現性」という2軸の評価基準を設定し、複数の案をマトリクスに落とし込んで比較する手法。

多数の案が出ている場合でも、成果と難易度という2つの軸で各案をマトリクスにプロットすれば、 一貫した評価基準で有力なアイデアを絞り込みやすくなります。明確な評価基準で論点整理をできれば、参加者の理解を深めるとともに、最終的な合意形成をしやすくなるでしょう。

- <例:営業スキル向上に向けた施策を考える会議>

- 週1回1時間の勉強会を開催する

- ・成果「小」:勉強会を開催してもすぐに成果にはつながりにくい

- ・難易度「低」:コストをかけずにすぐ始めることができる

- 外部の営業コンサルティング会社を活用する

- ・成果「大」:営業のプロからアドバイスがもらえる

- ・難易度「高」:コストがかかり、社内で稟議を通す必要がある

⑤まとめ

合意形成のあとは、会議のまとめに入ります。

まとめでは、決定事項やタスクを確認し、会議を締めくくりましょう。会議をまとめる際のポイントは、決定事項のみを確認するのではなく、「その決定事項は参加者全員の合意によって決められた」ということをしっかりと参加者に再認識させることです。加えて、タスクが発生した場合には、誰がいつまでに何を実行するのか明確にし、タスクの担当者に再認識させましょう。しっかりまとめを行うことで、会議で決定した事項の遵守率が上がり、より"有意義な会議"となります。

ファシリテーションで会議を効率よく

有意義な会議を行うには、ファシリテーションが有効です。しっかりとファシリテーションスキルを身に付けた人物が会議を進めることで、会議全体が円滑に進むだけでなく、議論が活性化し、新しいアイデアの創出にもつながります。

ファシリテーションは大人数が参加するさまざまな局面で有効に働くでしょう。近年実施が増えたウェビナーや勉強会などでも活用できます。

ALL DIFFERENT株式会社では、ファシリテーターに必要なスキルを学べる「ファシリテーション入門」をご提供しています。「会議をもっと有意義にしたい」「社員の中からファシリテーターを育てたい」という方は、ぜひご活用ください。

ファシリテーション入門研修はこちら

研修のより詳しい内容についても、お気軽にご相談ください。担当者が御社の課題に合わせて詳細をご案内いたします。